アナログ・レコード・ブームといわれる中にあって、とくに音質へのこだわりをもってアナログならではのリアリティや高音質を追求している盤も数多い。CDとはひと味違う、なんともいえない肌触りと、ぬくもりをもった温かい響き。そんなアナログならではの魅力を究めたアルバムを3枚。CDより高価であるものの、それだけに丁寧な盤作り。もちろんCDでもリリースされているので、比較して聴いてみるのも面白いところである。

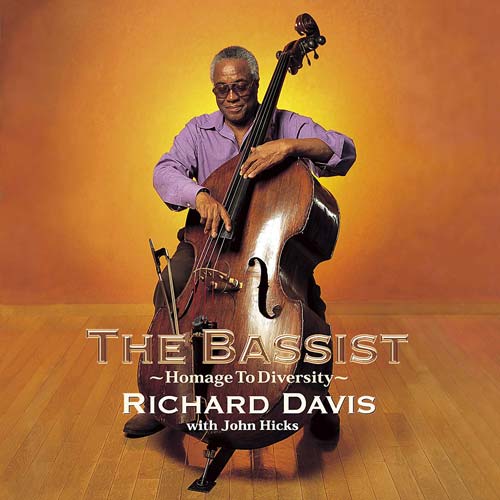

♯28 目の前にリチャード・デイヴィスが出現

「リザ・ベーシスト/リチャード・デイヴィス」

(キング LP KKC-1117~8)

キング・レコードのプロデューサー、森川進氏はベース・プレイヤーでもある。そんな森川氏のベースへのこだわりから生まれた名企画が一連の「低音シリーズ」で、90年代の終わり頃から2000代にかけて、多くの秀作が生み出されものだった。そんな中の一枚、モダン・ベースの巨匠、リチャード・デイヴィスの「ザ・ベーシスト」が、45回転アナログ二枚組という形でLPリリースされた。一聴して驚いたのは、ベースという楽器の圧倒的な存在感。まるでプレイヤーが眼前に現れて、目の前でベースを弾いているかのようにリアルな表情を伴って迫ってくる。どこまでも低いほうに伸びてゆくデイヴィスのベース・トーン。レコードのキャッチコピーに“飛び散る松ヤニ、唸り、うねり、きしみ、風を切る弓、ドスンと重いピチカート”とあるように、ベースのもっているさまざまな表情がリアリティをもって飛び出してくる。とくにCDで何回も聴いてきた<エクルズ・ソナタ>のアルコ・ベースの響きに、あらためて深い感動をおぼえた。CDで耳にした時も素晴らしい録音だと思っていたものが、まったく次元を異にすると言ってよいほどの生々しい音。細やかなニュアンスとともに、デイヴィスのベースという楽器に対する思いのようなものまでがよく伝わってくる。

CDが“最良の音質”を楽しむことができるものとするならば、この45回転LPは“最高の感動”を得ることができるものと断言したい。高音質CDの技術革新に目ざましいものがあるいっぽうで、こういう音はやはりアナログ盤でしか出ないのだということを、いやが上にも再認識させられた。CD盤と聴き比べてみるのも興味深いかもしれないが、アナログとデジタルの違いがこんなに浮き彫りになった例は稀有なのではないかと思う。

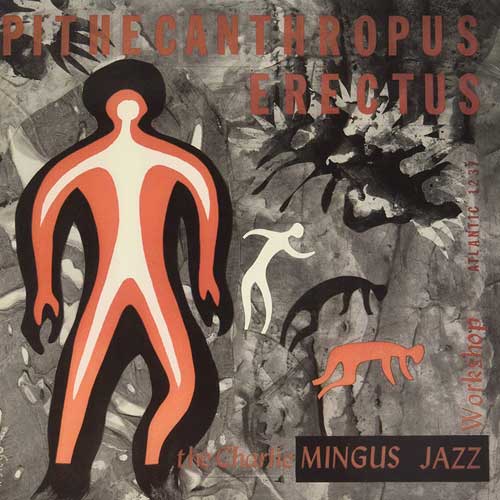

♯29 アグレッシブなミンガス・ジャズ

「直立猿人/チャールス・ミンガス」

(アトランティック LP WPJR-10031)

モダン・ジャズの時代を彩ってきたアトランティック・レーベルにのこされた名盤の数々が、日本のワーナーミュージックからアナログLPで復刻されている。ジョン・コルトレーンの「ジャイアント・ステップス」や「マイ・フェバリット・シングス」といった名盤とともにラインナップされた「直立猿人」。“怒れるベーシスト”と呼ばれたチャールス・ミンガスの代表作の一枚で、ミンガスはベース・プレイだけでなく、リーダーとしてもアグレッシブな姿勢をいっぱいに見せつけている。ジャッキー・マクリーンとJ.R.モンテローズの2本のサックスがエモーショナルなプレイで応え、情念の塊のようなマル・ウォルドロンのピアノがリズミックなフレーズを叩き出す。

自身のバンドを“ジャズ・ワークショップ”と名付けて、さまざまな試みをおこなっていったミンガス。タイトル曲のほかにも、トーン・ポエムというべき<霧深き日>など、どれもミンガスの冒険精神が個性的な表現美に昇華された聴きごたえある演奏ばかりである。今回のアナログ盤はオリジナルマスターからの最新リマスタリングに加え、入念なカッティングがなされていて、とくに重視したのがホーン楽器の質感だという。生々しいサックスの音色や骨太なミンガスのベース・トーン。これはオリジナル盤を凌ぐ音質といって良いかもしれない。

♯30 ジャズのガッツがストレートに伝わってくるピアノ・トリオ盤

「朝日のようにさわやかに/マッシモ・ファラオ・スーパー・トリオ」

(ヴィーナス LP VHJD-144)

“ハイパー・マグナム・サウンド”を標榜して、ジャズのもっている熱っぽさやガッツをストレートに打ち出す音作りをめざしてきた“ヴィーナス・レコード”。プレイヤーの熱い思いがダイレクトに伝わってくるようなサウンドが特徴で、そんなヴィーナスのサウンド個性は、アナログLPレコードにはいっそう良く感じられるように思う。

この10月にリリースされた「朝日のようにさわやかに」も、まさにオーディオ・ファン向きの一枚。マッシモ・ファラオはヴィーナスの中核的な存在といえるピアニストで、“スーパー・トリオ”という名が示しているように、ベースのロン・カーター、ドラムスのジミー・コブという大ベテランがマッシモの脇を固めている。これまでのマッシモのアルバムと比べても、いっそうのスケールが感じられる演奏の数々。ハード・バップ・ピアノをこよなく愛しているマッシモだけあって、3人のミュージシャンの相性も抜群。とくにロン・カーターのベースが豊かなドライヴをもってトリオの音楽をぐいぐい引っ張ってゆくのが強い印象をのこす。180gの重量LPで、これもアナログLPならではの存在感をじっくりと味わうことができる。

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。